環境経営の考え方

第一三共グループは、地球温暖化や異常気象などの環境問題について、私たちの生活や仕事に影響する重要な課題であるとともに、長期的なビジネスそのものにも影響を及ぼすリスク要因であると認識し環境経営を推進しています。環境経営を推進することでサステナブルな社会の発展に貢献し、企業の長期的な成長基盤になると考えています。

第一三共グループEHSポリシー

第一三共グループは、環境の保全と健康と安全を確保した企業活動を経営の責務と考え、環境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)に関するグループEHSポリシーを定めます。

第一三共グループは、すべての企業活動において環境の保全と健康と安全の確保を重要な経営課題と位置付け、EHS に関する取り組みを実施します。

私たちは、環境の保全と健康と安全の確保に関する各国の法令および国際的な取り決めを遵守するとともに、より高い目標を定め、その達成を目指します。

私たちは、環境の保全と健康と安全の確保を推進するため、組織の役割と責任を明確にし、継続的な改善を行うためのEHSに関するマネジメントシステムを構築します。

私たちは、環境の保全と健康と安全の確保に関する教育・啓発活動を通じて、EHS に関する知識や意識の向上に努めます。

私たちは、環境の保全と健康と安全の確保について積極的な情報開示とコミュニケーションを行い、ステークホルダーへの説明責任を果たします。

EHS基本方針

(1)製品の研究開発から生産、流通、使用、消費、廃棄に至る当社グループの業務プロセスおよびサプライチェーンにおける環境負荷の低減

(2)従業員が安全に就業し、健康を保持・増進するための労働環境の整備

(3)EHSマネジメントシステムの構築、運用、評価および改善

(4)環境および安全衛生関連法規制等の遵守

(5)EHSリスク低減および危険原の除去

(6)資源・エネルギーの効率的利用、温室効果ガス排出量削減、水の適正利用と排水管理、廃棄物の削減およびリサイクルの推進、生物多様性の尊重、化学物質の適切な管理、森林破壊の防止

(7)健康障害および労働災害の防止

(8)EHS教育・啓発活動

(9)社内外のステークホルダーとのEHSコミュニケーションおよび協議等への参加

環境経営の推進

当社グループは、医薬品の提供を通じ人々の健康に貢献するために事業活動を行っています。この活動が環境への負荷となり、ひいては環境問題を引き起こす可能性があると認識しています。医薬品を提供するための活動が人々の健康や生活を脅かす要因になってはならない、それがパーパスに基づく私たちの「環境経営の推進」の考えです。そのため、第5期中期経営計画においては、研究開発から営業、そしてバリューチェーン全体で、環境負荷の低減に向けた様々な取り組みにチャレンジし、サステナブルな社会の実現に貢献していきます。これらのサステナビリティ課題を踏まえ、「第5期中期EHS経営方針」を定めて環境経営を推進しています。

バリューチェーン全体の環境負荷の低減

環境負荷の低減へ向けた様々な取り組みにチャレンジし、社会・環境へ貢献

- 社会・環境

課題

- 脱炭素社会

- サーキュラー

エコノミー

- 自然共生社会

- 第一三共の

長期目標

(2050年)

- カーボンニュートラル

- リサイクル率 100%

- 環境リスク最小化

バリューチェーン全体の取り組み

- *1 環境汚染防止、原料・エネルギー消費量の削減など、地球環境の持続可能性に配慮した製造プロセス

- *2 Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称

第5期中期EHS経営方針・目標(数値目標・主な活動)

第5期中期経営計画では、サステナブルな社会の実現に向けた 2050年長期ビジョンとして、脱炭素社会に向けた「カーボンニュートラル」、サーキュラーエコノミーを目指す「リサイクル率100%」、自然共生社会への責任を果たす「環境リスクの最小化」の3つの将来の姿を明確にしました。当社グループは、カーボンニュートラルへの社会要請の高まりを受け、2022年6月に、CO2排出量を2025年度に2015年度比42%減、2030年度63%減と、パリ協定の1.5℃目標に整合した目標に変更しました。そのために、2025年度目標である再生可能電力利用率60%以上を達成し、さらに、RE100*4で掲げた再生可能エネルギー由来の電力利用率100%を2030年度での早期達成を目指します。なお、当社は、2025年12月1日付で、Science Based Targets initiative(SBTi)*5より、温室効果ガス(GHG)排出削減目標の「ネットゼロ目標」について認定を取得しました。これは、当社の目標が、SBTi Net-Zero Standardに基づき、パリ協定の1.5℃目標と整合した科学的根拠に基づくGHG排出削減の長期目標であると認められたことを意味します。水素利用、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、電気自動車や次世代蓄電池など実装可能な脱炭素技術を積極的に活用することで、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

SBTiより認証を受けた当社のGHG排出量削減目標はこちら

また、当社は、経済産業省が発表した、2050年カーボンニュートラル実現に向け設立された「GXリーグ*6」に賛同すると共に、2022年9月から開始されたカーボン・クレジット市場の実証事業にも参加しています。

-

- *3 Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。主要国の中央銀行や金融規制当局などが参加する国際機関である金融安定理事会(FSB) によって2015年12月に設立されたタスクフォース

- *4 国際環境NGOであるThe Climate Groupと企業に気候変動対策に関して情報開示を促しているCDPによって運営される、企業の再生可能エネルギー100%を推進する国際的イニシアチブ

- *5Science Based Targets initiativeの略。パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標の設定を企業に求める国際的イニシアチブ

- *6 2050年のカーボンニュートラル実現に向け、GX (グリーントランスフォーメーション)に積極的に取り組む「企業群」が産・官・学・金と一体となり、GX に向けた経済社会システム全体の変革のための議論と、新たな市場の創造のための実践を行う場として設立

第5期中期経営計画

マテリアリティとKPI

生物多様性基本方針・行動指針

グローバル調達方針

EHSマネジメント推進体制の運用

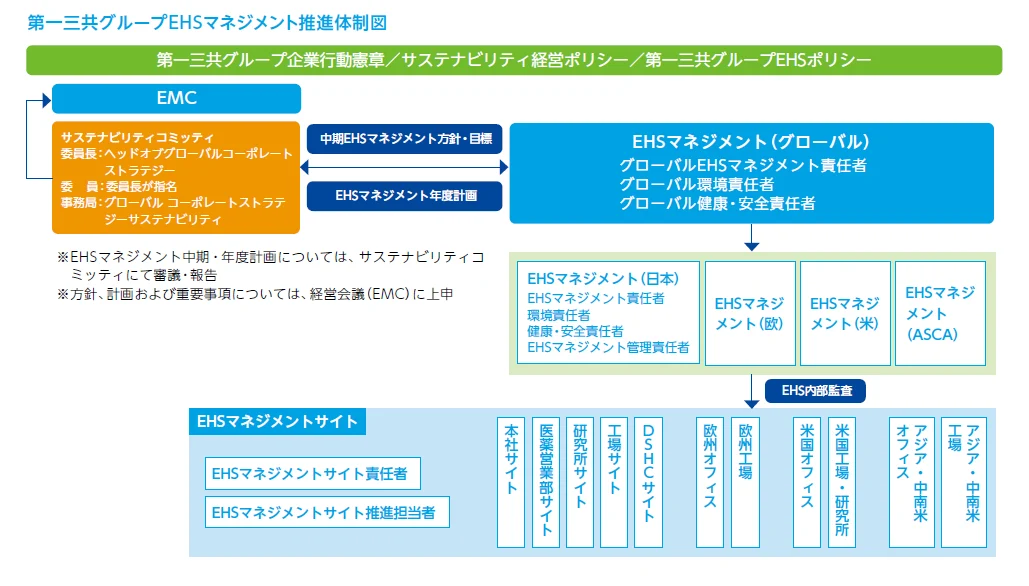

2007年に環境経営委員会を設置して以来、中長期的な視点を持って環境保全活動を継続してきました。「第4期中期環境経営方針」で地球温暖化対策や廃棄物削減などの目標値を定め進捗をモニタリングし、活動を推進してきました。2019年4月には、国際社会から求められる環境(E)、健康(H)と安全(S)の課題に一体的に取り組むため、EHS管理体制の強化を目的として「第一三共グループEHSポリシー」を定め、コーポレートガバナンス体制の一組織としてEHS経営委員会を設立しました。2024年にはグローバルメンバーから成るサステナビリティコミッティを立ち上げ統括管理を行っています。

ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジーがグローバルEHSマネジメント責任者としてグループ全体のEHSマネジメントを統括し、ヘッド オブ グローバル サステナビリティがグローバル環境責任者、ヘッド オブ グローバル HRがグローバル健康・安全責任者としてEHSマネジメントを推進しています。また、地域やユニットを考慮したEHSマネジメント体制を構築し、必要に応じてEHSマネジメントサイトを定め、目標管理を行っています。サステナビリティコミッティは、ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジーが委員長を務め、EHSマネジメントに関する方針や年度計画、実施報告などを審議し、その結果をEMC(Executive Management Committee)に上申します。重要事項は取締役会に報告されます。

第一三共グループEHSマネジメント推進体制図

健康・安全に関するページはこちら

環境監査(EHS内部監査)

ISO14001/45001認証取得状況

環境マネジメントシステム(EMS)の最適化

第一三共グループは、「第一三共グループ環境マネジメントシステム基本文書」に基づいて、EMSの最適化を推進しています。

特にエネルギー使用量の大きい生産機能を有する事業所(生産事業所)では、EMSの国際規格であるISO14001認証を取得しています。(下表参照)

2024年度は当社グループ国内事業場(平塚工場・小田原工場・小名浜工場・館林工場・北本工場)において労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO 45001:2018のマルチサイト認証を取得しました。当社グループ国内事業場(平塚工場・小田原工場・小名浜工場・館林工場・北本工場)では環境マネジメントシステムの国際規格ISO 14001:2015認証(マルチサイト認証)を既に取得しており、ISO 45001:2018認証取得により、EHS(環境・労働安全衛生)マネジメントシステムとして、環境と労働安全衛生の統合マネジメントシステムを構築し、更なる環境負荷と環境リスクの低減、社員の健康と職場の安全の管理に取り組んでいます。

第一三共グループEHSポリシーに基づいて、EHSマネジメントシステムの最適化を図り、環境・労働安全衛生課題に対応し、責任ある企業活動を推進していきます。

ISO14001/45001認証取得事業所一覧(2025年4月末現在)

ISO14001認証取得事業所一覧(2025年4月末現在)

海外生産拠点におけるPSCIに基づくEHS監査

当社グループでは、海外生産拠点に対し、3年周期でPSCI*7に基づくEHS監査を実施しています。2020年度から2024年度に実施した監査では、重大な指摘事項はありませんでした。結果概要は以下の通りです。

- 実施時期:2021年3月~2025年3月

- 対象事業所:12拠点

- 指摘事項があった事業所(軽微なものを除く):8拠点

- 指摘事項の件数:37件

これまでの指摘事項への対応

| マネジメントシステム |

- グローバルBCP*8ポリシー、および、各拠点のBCPを判定

- グローバルEHSポリシーに基づくローカル文章の判定

|

| 環境 |

- 液体有害廃棄物の廃棄管理を強化

- 音響障壁の新設による騒音軽減

|

| 労働安全衛生 |

- SOPの制改定を通じた安全衛生管理強化

- 研修などを通じた初期対応者の体液暴露リスク軽減

|

*7 Pharmaceutical Supply Chain Initiatives、医薬品業界におけるサステナブル調達の推進を目的とする非営利団体

*8 Business Continuity Plan

EHS内部監査

EHSマネジメントに関する監査は、事業所が実施する内部監査、担当部門(サステナビリティ部、人事部)による内部監査、ISO認証機関による審査の3つのアプローチにより、事業所の状況に応じた相補的な環境監査を実施しています。サステナビリティ部、人事部による監査は、環境、安全衛生関連法令遵守を主なテーマとして、3年に1回を目処に全ての事業所を対象に監査しています。2024年度は、第一三共 館林サイト、第一三共バイオテック 北本サイト、アメリカン・リージェントを対象に実施しました。その結果、環境、安全衛生関連法令の遵守状況は良好であり、重大な環境リスクにつながる事項はありませんでした。

EHS内部監査の様子

事故・緊急事態への対応

特に環境リスクの高い各工場・研究所では、災害・事故などによる環境汚染の防止および緩和も含め、緊急事態への準備および対応の手順を定め、定期的な教育・訓練を行うとともに、関連設備の維持・保全を行っています。

なお、周辺環境に大きな影響を及ぼす2024年度の環境事故は0件でした。

環境教育・啓発活動

環境担当者研修会

国内グループの環境業務担当者の専門教育および情報共有を目的に、その時々の相応しいテーマを設定し「環境担当者研修会」を毎年開催しています。2024年度は「事業所における化学物質管理」をテーマに開催しました。

温暖化対策研修会

工場・研究所の施設・エネルギー担当者を対象に省エネルギー・温暖化対策の専門教育と情報共有を目的とした「温暖化対策研修会」を毎年開催しています。2024年度は「ペロブスカイト太陽電池」をテーマに開催しました。カーボンニュートラルに向けた最先端の知識、技術について情報を得ることができ、当社の省エネルギー対策を含めた新たな知見やネットワークを得ることができました。引き続き研修会等を企画・開催し、省エネルギー・温暖化対策を推進していきます。

当社は「地球温暖化対策の推進に関する法律」や「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」を遵守していきます。

環境eラーニング

グループ全社員を対象とした「環境eラーニング」を実施しています。2024年度は、「カーボンニュートラルの実現に向けた企業の取り組み」をテーマに実施しました。国内グループ会社の受講率は97.6%でした。新入社員などの未受講者には、自主的なeラーニングを周知し、実施しました。また、グループ全体(グローバル)での受講率は94.7%でした。

「環境を感じる作品」コンテスト

社員の環境意識の向上を目的に環境コミュニケーション施策を実施しています。毎年6月の環境月間にあわせ、「環境を感じる作品」コンテストを開催し、国内外のグループ社員や家族を対象に作品を募集しています。2024年度は国内外のグループ会社から、総数568作品の応募がありました。画像部門で国内グループから126作品、海外グループから35作品、また、国内グループで実施した川柳部門では337作品、海外グループで実施したスローガン部門では70作品と多数の応募がありました。優秀賞とSDGs特別賞を選出し、オンラインにて表彰式を行いました。

One DS Climate Action プログラム

脱炭素社会に向けた社内浸透プログラムとして、One DS Climate Action プログラムをグローバルに実施しています。2024年度は1,584名が参加しました。毎年6月~9月の夏季の期間に実施しており、2013年度からのCOOL CHOICEプログラム開始以来、のべ約15,000名の社員が参加しています。

サプライチェーンマネジメント

サステナブルな調達

当社グループでは、第一三共グループ企業行動憲章の改正に合わせて、2019年4月に第一三共グループ調達ポリシーに関連し、ビジネスパートナー行動規範が制定されました。

これは、製品・サービスを提供いただくビジネスパートナーへの持続可能な調達を推進していくための期待をまとめたものです。この中で、環境に関する項目は以下(4.環境経営の推進)です。

ビジネスパートナー行動規範

4. 環境経営の推進

- (1)温室効果ガス排出量の削減

- (2)廃棄物および排出物の適切な管理・削減

- (3)漏洩および漏出の防止と軽減

- (4)省エネルギー・省資源の推進

- (5)生物多様性への対応

主要なビジネスパートナーに対して、ビジネスパートナー行動規範にもとづき作成した「サステナブル調査」を3年毎に依頼し、当社グループの考え方に対する理解を求めると共にコミュニケーションの強化を図っています。詳細はこちら。

CDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」

国際環境非営利団体CDP*9より、サプライチェーンを通じた気候変動対策に取り組み、温室効果ガス排出量の削減活動を実施していることが評価され、「サプライヤー・エンゲージメント評価(SEA)」において最高評価である「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に6年連続で選定されました。この評価は、CDPの気候変動アンケートを通じて、企業のガバナンス、目標、スコープ3排出量、バリューチェーンエンゲージメントに関するパフォーマンスをもとに行われています。

*9 環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家や主要購買組織の要請に基づき、企業や自治体に、気候変動対策、水資源保護、森林保全などの環境問題対策に関して情報開示を求め、また、それを通じてその対策を促すことを主たる活動としている非営利組織

サプライチェーンにおける環境配慮

環境フットプリントの少ない原材料や部品の選択

(1) 医薬品製造プロセスにおける環境影響評価 : 当社は、医薬品製造プロセスにおける環境影響を評価するため、2つの異なるプラットフォームを運用しています。まず、合成原薬製造において、開発段階から環境影響評価を製造プロセス設計に取り入れています。開発段階ごとに毒性・有害性、エネルギー消費量、廃棄物発生量等を評価し、環境影響の大きい項目を把握した上で、環境影響の小さい製造プロセスを開発しています。 次に、バイオ製造向けのコストと持続可能性の指標プラットフォーム「BioSolve」 によりプロセスのCO2排出量を定量化することで、プロセス設計を通じた環境影響改善に貢献しています(適用例:連続精製プロセス)。

(2)包装資材のバイオマスプラスチックへの転換 : 環境負荷低減のため、注射剤の内袋や注射剤のプラスチックトレイ、ガラスバイアルの破瓶防止包装、プラスチックボトル、PTP (Press Through Package)シート等の包装原料において、石油由来からバイオマスプラスチックへの切替えを推進しています。

直接操業、生産、製造

(1) 環境マネジメントシステム(EMS)の運用を通じた環境パフォーマンスの向上 : 第一三共グループは、「第一三共グループ環境マネジメントシステム基本文書」に基づいて、環境マネジメントシステム(EMS)の運用を通じた環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。特にエネルギー使用量の大きい生産機能を有する事業所(生産事業所)ではEMSの国際規格であるISO14001認証を取得しており、ISO14001未取得の生産事業所でも取得に向けた取り組みを進めています。これらの生産事業所を含む全サイトにおいて、エネルギー、水、廃棄物、汚染等について、年度ごとに環境目標を設定し、削減に取り組んでいます。

(2) 包装資材のバイオマスプラスチックへの転換 : 環境負荷低減のため、注射剤の内袋や注射剤のプラスチックトレイ、ガラスバイアルの破瓶防止包装、プラスチックボトル、PTP (Press Through Package)シート等の包装原料において、石油由来からバイオマスプラスチックへの切替えを推進しています。

・共通原材料を用いて異なる臨床試験材料を製造可能なmAb製造プラットフォームの開発

・期限切れの製造用原材料の研究用途への再利用

・連続精製プロセスのような生産性の高いmAb製造プロセスの開発

・高結合力・長寿命の精製樹脂の選定

・バッチあたりの生産量増加や試薬

・シングルユース素材の使用量削減のための、mRNA合成プロセスの最適化

(3) 排水による環境影響低減 : 工場排水に含まれる高活性医薬成分を、人体や生態系への影響を与えないレベルに保つために「排水ガイドライン」を制定しました。この排水ガイドラインに基づき、日本の全ての工場・研究所では、原薬を含む法令の対象物質に含まれない多くの化学物質や複合的な生態系への影響を評価するため、毎年WET試験(Whole Effluent Toxicity試験。魚、ミジンコ、藻の生物応答を利用して、排水の総合的な毒性影響を評価する試験)を実施し、環境に重大な影響がないことを確認しています。

また、平塚サイトや小名浜サイト では、これまで生産に伴い発生する高活性物質が多く含まれる廃水を敷地外で焼却処分していましたが、輸送や焼却時の環境負荷を考慮し、敷地内で生物処理(廃水処理)ができるよう設備投資を進めています。

(4) 原料の化学物質情報の確認 : 品質契約締結時に、原料メーカーに対してSDS(安全データシート)の提出を求め、原料中の化学物質情報(性質や危険性・有害性及び取扱い等)を確認しています。

流通、保管、輸送

物流においては、以下の取り組みを推進しています: (1)保管拠点における太陽光発電システム利用、(2)共同配送による輸送時のCO2排出量削減、(3)再生利用可能なパレットへの切替、(4)出荷ラベルのサイズ縮小(紙/インク使用量の削減)、(5)グローバルセキュリティ基準を考慮した物流拠点の設備更新、(6)輸送におけるモーダルシフト

製品の安全な取り扱いのために、製品を運搬するドライバーや取引先にSDS(安全データシート)を共有しています。

使用、運用、サービス/メンテナンス

複数プロトコール間で治験薬を共有することによって、試験進捗の遅れや治験薬の使用期限切れ等による廃棄率を低減させています。治験における対照薬調達の適性化により、対照薬を少量・高頻度で調達、また、可能な限り使用期限が長い薬剤を調達することで、試験進捗の遅れなどの際に発生する、使用期限切れ等による廃棄率を低減させています。

使用済み製品の管理

第一三共ヘルスケア株式会社は、使用済の「おくすりシート」(PTP シート)を回収、リサイクルする実証実験を横浜市において2022年10月から約一年間実施し、目標を大きく上回る108万枚相当(1,077kg)が集まりました。その後も活動を継続し、2025年4月末時点で1,086万枚相当(10,859kg)を集め、回収拠点もスタート時の30拠点から100拠点以上に拡大しています。現在はアップサイクル品として文房具や板材などを製作するとともに、横浜市に続く新たな都市での実施を進めています。本プロジェクトは、使用済みの 「おくすりシート」がリサイクル可能な資源であることの認知向上と資源循環の仕組みづくりを目指しています。